El sueño

Querido diario:

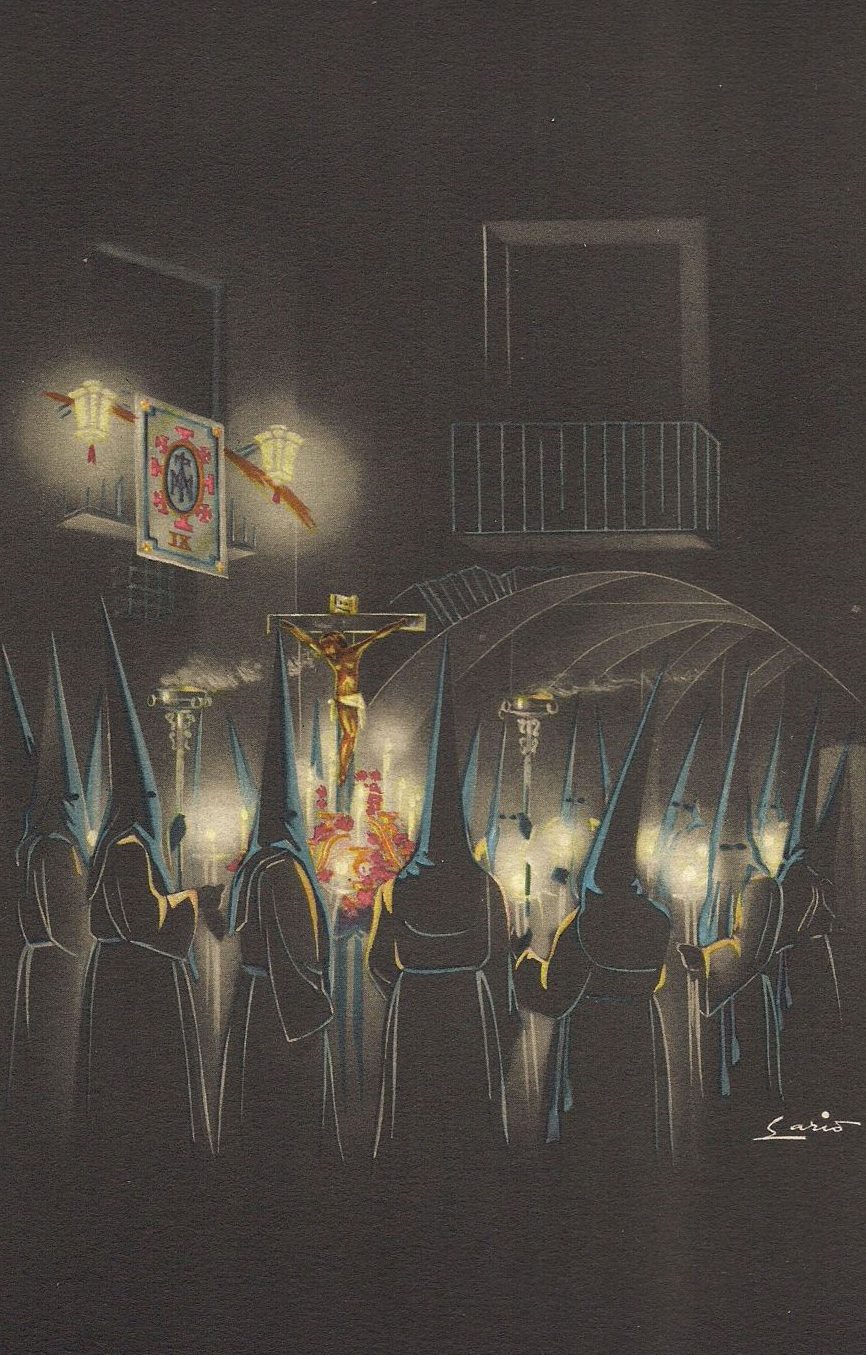

La otra noche me sucedió algo muy extraño que ni siquiera estoy seguro de que vaya a conseguir relatar de manera coherente. Resulta que me dio por mirar el calendario y vi con creciente asombro que el mes de marzo se encontraba apenas a una vuelta de la hoja del calendario. Así que de pronto me entraron las prisas y me dio por rescatar el hábito de su encierro, como para comenzar a airearlo y devolverlo a la vida. Extendido todo lo largo y ancho que es sobre mi cama, procedí a una minuciosa inspección de su estado: que si aquí falta coser un botón, que si allí habría que repasar el bajo, que si parece que aquella mancha de barro de hace cuatro años no termina de desaparecer, que si el escudo pierde color… En esas estaba, cuando de pronto me noté invadido por un sopor incontrolable. Y aunque traté por todos los medios de concentrarme en mi hacendosa misión, a los cinco segundos me derrumbé sobre el hábito y notando su calorcito lanudo en mi pescuezo, me quedé dormido como un tronco. Y de pronto lo vi. No sé si te lo vas a creer, pero…

Me vi a mí mismo en la terraza de mi casa escrutando la noche con un telescopio que ni los de la Nasa. Apunté el ojo de mi artefacto hacia el Empíreo, pero mi torpeza natural se puso de manifiesto una vez más. Y en vez de encontrar sol, ni luna, ni estrellas, ni eclipses, ni cuerpo sideral alguno, mi enfoque se despistó y se fue derecho al Cielo. Allí… allí vi lo siguiente, que tú, querido diario, no creerás. Pero te aseguro que es cierto.

Allá arriba, Mariano Sanvicente, Carmelo Zaldívar, Miguel Mantecón y Luis Sanz estaban sentados alrededor de una mesa en la que, junto a Perico Herrando, terminaban de redactar los primeros estatutos de la Piedad que habían fundado ellos y pocos más. Muy cerca, Clemente Morón sacaba la cartera para hacerse cargo a sus expensas de los gastos y los recibos que ya empezaban a llegar a las aún vacías arcas de la cofradía.

Un poco más allá, distinguí a Fernando Beltrán, que iba del brazo con Antonio Blasco, convenciéndole para coger la antorcha y tomar el relevo como segundo Hermano Mayor. De pronto, de una de las ventanas del primer piso de la casa número 33 del Coso, aparecieron las gafas redondas de Luis Peclós gritándole a sus amigos que había que hablar con Tierra Santa para que la Piedad fuese también del Santo Sepulcro. Y que a Carmelo y a él se les había ocurrido unos reposteros con el escudo para señalar las estaciones del vía crucis. Y hasta un paño para cubrir el féretro de los fallecidos. Los dos amigos rieron y le dijeron que se uniese a ellos, pero Luis les contestó que no se encontraba bien y que prefería quedarse en su ventanal, bien abrigadito, aguardando la llegada de la procesión, porque se había citado con la Virgen.

Desde el fondo, aparecieron Ángel Lafuente y Pío Altolaguirre para ser los primeros en apuntarse a la cofradía celestial. Los últimos eran José Ignacio Guelbenzu, Amable Quintana, Enrique Octavio, Ignacio Blasco, Suso Palacio, Rafa Forcano y Luis Blasco. Fue emocionante, porque al verlos llegar, Luis Blasco padre se fundió en un abrazo eterno con sus dos hijos recién llegados.

Tuvo gracia, porque en mitad de todo el jaleo, de idas y venidas, tomó la palabra Regino Borobio para comunicarles a sus amigos la feliz noticia de que ya había diseñado todo lo diseñable: hábito, greca, faroles y hasta la carroza. Fue entonces cuando levantó la mano Jesús Ramírez para presentar el emblema de solapa, una idea que despertó el entusiasmo de todos, pero con un voto en contra: el de Alfonso García, que no le veía el sentido pero que terminó colocándose una de oro en su americana.

De pronto Luis García Molíns le preguntó a Fernando Beltrán si le interesaría añadir a la procesión un precioso Cristo que había visto en la Hermandad del Refugio, que él preside. Le contó que estaba allí desde siempre y que desde siempre se le había conocido como Cristo de la Piedad. Así que los dos hermanos mayores se dieron un abrazo y asunto arreglado. Si eso ya firmarían algún documento cuando tuvieran tiempo…

Mientras Luis de Diego, sentado en una silla, se quejaba de la edad porque recordaba mejor lo sucedido hace cincuenta años que lo que le había pasado apenas hacía un rato, un grupo se empezaba a poner los hábitos entre los que destacaban ilustres veteranos como José Guallart, Luis Baquedano, Antonio Teixeira o el primero de los Ángel Duque, que llegó como siempre puntual a la cita con la Piedad, acompañado por su hijo, el segundo de los Ángel Duque, más joven pero igual de ilustre.

De pronto, don Leandro Aína les recordó que alguien debía llevar la cruz para abrir el cortejo, y rápidamente se presentaron voluntarios Mauricio Murillo y Luis Ríos. Muy cerca de don Leandro se vio rezar a algunos de los religiosos de la Piedad y pude distinguir claramente a don Juan José Padrós, a don José Bosqued, a don Antero Hombría, a don Luis Antonio Gracia y hasta a don Emilio Parra, que se paseaba por allí como Pedro por su casa con una sonrisa contagiosa y feliz que inundaba todo de luz. Emilio Bellod, por cierto, llegó casi a la carrera con el inmenso guión echado sobre el hombro. Lo portarían también, si era necesario, dos tipos gigantes: Carmelo Zaldívar (el joven) y Santiago Gonzalo (el hijo de Alejandro).

Fue precisamente en este punto cuando don Leandro habló con Luis Peclós -que había diseñado un hábito de monaguillo piadoso-, y reclamó la imprescindible presencia de un grupo de infantes. Dicho y hecho: lo encabezó Ramoncito Balet, con ese aire de buen chico que da el bonete, y un poco tímido pero decidido se le unió Quique Aróstegui, muy contento porque llegó de la mano de muchos de su familia a ver a la Virgen.

Pero aquí hay mucha tranquilidad, observó José Miguel Velilla. Rápidamente se montó una sección de instrumentos en la que sólo había un bombo, por el que casi discuten José Mari Sánchez, Víctor Buisán y Miguel Ángel Benedicto. Aunque al minuto, allí no había más que risas, mientras Rafa Gargallo trataba de poner orden y concierto y Luis Savirón junto a un nutrido grupo de timbaleros -el que mejor puesto llevaba el nudo de la corbata era Juanjo Villaverde- se afanaban por darle más fuerte que nadie. “¡Cuánto ruido hacen estos jóvenes!”, se quejó José Moliner. “Son el futuro”, opinó su amigo José Sales, mientras ajeno a todo, José Luis Gonzalvo trataba de convencer a tres ángeles que volaban por allí, para que se arrancasen por saetas.

En un lugar un poco separado, más tranquilo, otro grupo destacado se afanaba para que todo saliese bien. Eran los hermanos mayores. El primero, Fernando Beltrán, siempre cerca de Antonio Blasco y seguido por Manuel Balet. Y detrás, todos en fila: Luis Blasco, Juan Cardona, Juan Manuel de la Aldea, José María Franco de Espés, Emilio Parra, Carmelo Zaldívar, Antonio Saz, Roberto Gracia, Santiago Gonzalo y Paco Bernad. El último en unirse a esta junta consultiva celestial era Andrés Vitoria, que acababa de tener una conversación seria con su padre, Manuel Vitoria, sobre quién iba a continuar la tradición familiar de escribir en el folleto la colaboración anual de la familia. Esa de ‘Un cofrade cualquiera’. “Tranquilo papá -quise entenderle a Andrés-, ese asunto se ha quedado en buenas manos”. “Y a mí quién me escribe lo de ‘El Hermano Ese’, que si no se va a perder”, preguntó preocupado Roberto Gracia. “Lo tuyo también está solucionado, ya hay otro Ese”, le tranquilizó Antonio Blasco.

De pronto, una voz potente se elevó entre todo el bullicio piadoso. Y al levantar la vista, todos vieron a Perico Herrando y a Carmelo Zaldívar pugnando por vencer las estrecheces de un púlpito demasiado pequeño para ellos dos. Conteniendo la risa, uno de los fundadores indicó que los pares se debían poner a la derecha y los impares a la izquierda, mientra el otro hermano fundador avisaba de que faltaban cinco minutos para que allá abajo, en el Pilar, sonarán las doce campanadas que cerraban el Jueves Santo para abrir la más santa de las madrugadas. Aprovechó el momento Miguel Sancho para proponer rezar un vía crucis por el Boterón al finalizar el desfile. Mientras Julio Sánchez, siempre atento a los detalles, iba recogiendo gabanes y americanas y poniéndoles una tarjeta para que nadie se confundiera de prendas al llegar a San Nicolás.

Todos se bajaron el capirote, y Juan Carlos Hidalgo levantó acta de que ya siempre esta santa cofradía estaría en la calle a las cero horas de cada Viernes Santo. Raimundo Balet, también en su condición de Secretario General, añadió su firma en el documento celestial. Arturo Samaranch, cetro en mano, empezó a organizar las filas con tanto cariño, que todos le abrazaron y nadie le hizo caso. Mientras que Luis Sanz, al que todos llaman ya Hermano Electrolux, se paseó con su aspirador eléctrico dejando todo como los chorros del oro de limpio. Y discretamente, Pascual Estrada le seguía entre las filas con una hucha para que los hermanos echen dinero para las madres desvalidas. Al verlo, José María Burbano le aplaudió el gesto y animó a todos los cofrades a participar en la Secretaría de Caridad que acababa de poner en funcionamiento. ¡Y hasta sacó una libreta para apuntar a los morosos!

Pero de pronto veo como todos se estremecen. Enós Navarro, con voz inquieta, sugiere: “¿Y qué paso vamos a acompañar?”. Nadie contesta la pregunta, nadie rompe el silencio, ninguno había pensado en ello. Es entonces cuando don Antero, la voz más dulce con la que jamás nos haya hablado la Piedad, explica en su tono mesurado, cadencioso: “¿Por qué no lo consultamos con Nuestra Madre?”.

Y entonces la vi. No habló, sólo paseó su dulce mirada por todos sus hijos que ya estaban junto a Ella en el Cielo y les sonrió.

Lo que ocurrió a partir de ese instante mágico se me confunde en una nebulosa gaseosa de duermevela. Pero justo antes de salir del sueño, todavía escuché al oído una voz clara, precisa, preciosa. Era Antonio Blasco, el mayor poeta que jamás tuvo la Piedad, que me explicaba muy suave, como sólo él lo podría relatar, lo que había acaecido allá arriba, en la procesión celestial de la Piedad…

“Y comenzó el desfile…

Y los hermanos lloraban…

Y las lágrimas eran como lluvia benéfica que refrescaba a otros cofrades que muy lejos, por las calles del Boterón, en una ciudad terrestre, cantaban con voces de trueno y rezaban en el vía crucis del amanecer.

Y al repicar de las gotas sobre los capirotes producían unos ecos que se traducían como la frase que siempre nos acompaña y que es mucho más que palabras afortunadas, porque recoge en ellas una forma de vivir y una forma de morir para los hombres que desde el 1 de marzo de 1937 hasta hoy, 1 de marzo de 2024, han vestido la blanca librea que distingue a los hijos de la Madre:

¡¡¡La Piedad está en la calle!!!”

¡Y me desperté!

Tenía el pulso alterado, el alma convulsa y mi hábito -mi rostro aún sobre su lana-, empapado por lágrimas de felicidad y de emoción.

Miré el reloj, amanecía el día 1 de marzo y yo volvía después de ser testigo de una procesión portentosa.

Creedlo, pues así ocurrió.

Pd: Hoy la cofradía de la Piedad cumple 87 años. Para quienes a lo largo de tanto tiempo han hecho posible toda esta maravillosa historia de amor y fe que es esta magnífica institución, mi agradecimiento eterno. Para quienes como me sucede a mí, la Piedad continúa siendo el mejor sueño de su vida, seguid disfrutándola. Pero cuidadla mucho, porque es una joya preciosa y delicada. ¡Felicidades, piadosos! No dejéis de soñar, porque se acerca la hora.

Hasta pronto, querido diario.

(Continuará…)